Kepos – Ein Konzept zur künstlerischen Lehre

Manuskript des Vortrags anlässlich der Podiumsdiskussion „Was müssen Künstler können? Stärken ud Schwächen der künstlerischen Ausbildung“ am 6. Oktober in Münster

Manuskript des Vortrags anlässlich der Podiumsdiskussion „Was müssen Künstler können? Stärken ud Schwächen der künstlerischen Ausbildung“ am 6. Oktober in Münster

Ich möchte Ihnen einige Überlegungen zu einem Ort des Lernens und der Entwicklung in der Kunst darstellen. Das Konzept entstand im Zusammenhang mit dem Stipendium des onomato künstlervereins, der jährlichen Vergabe von zehn Arbeitsstipendien für zeitbasierte Künste. Der Name kepos – »Garten« im griechischen – steht dabei kontrastierend zu dem Begriff der Akademie. Fünfzig Jahre nach der Gründung der platonischen Akademie im Gartenhain des attischen Heros Akademos kam es, ebenfalls in Athen, zur Gründung einer Art Konkurrenz-Garten, dem Kepos des Epikur. Die epikuräische Philososphie spielt für das Konzept keine maßgebliche Rolle – eher sind, mit Anklängen an die Eros-Lehre und den Anamnesis Gedanken, platonische Motive bedeutsam. Die aber im Gegensatz zur platonischen Akademie offene, libertäre Form des epikuräischen Kepos verweist auf den grundlegenden Gedanken des Modells: Die Kultivierung einer denkbar weitestgehenden Bezugnahme zwischen Quellen, Beteiligten, Bereichen und Künsten.

Vielleicht ist es mit Blick auf den Kontrast von Akademie und Kepos auch hilfreich an das Geschehen um Joseph Beuys an der Kunstakademie Düsseldorf zu erinnern, den Versuch in den Jahren 1971 und 72, mit der Öffnung der Klassen, Ringgesprächen und einer hohen Präsenz und Ansprechbarkeit eine neue Form der Lehre in der Kunst zu gestalten. Was aber hat es nun mit dem Kepos auf sich. Wofür steht diese Chiffre im Einzelnen und mit Blick auf die „denkbar weitestgehende (…) Bezugnahme“? Mit einer Vorbemerkung, drei Aspekten zur Form und einer Schlussbetrachtung möchte ich dies nun erläutern.

Vorbemerkung – Impromtu. Lebendigkeit im Übergreifenden

Die Ausprägung eines Ortes der Bezugnahme und Volatilität zwischen allen Bereichen der Kunst, Literatur und Philosophie ist der Kern der Sache. Allerdings finden ja transdisziplinäre oder interdisziplinäre Formen vielerorts schon Anwendung. Der Eros im analogischen Erlebnis, die Ermutigung im übergreifenden Anklang und das Erkennen im Interdependenten ist vielversprechend. Die Formen aber situativ mit Leben zu füllen, gleichsam eine Art Präsenz und Musikalität der Bezugnahme zu entwickeln ist dabei nicht leicht. Strukurelle bzw. modulare Vorgaben allein führen nicht selten zu Momenten der Erstarrung und Unerfülltheit.

Der Kepos ist in drei Aspekten von Beginn an nach der Vorstellung einer grundlegenden Bezugnahme ausgerichtet:

Räumliche Form.

Wenn Sie sich die klassische, hypotaktische Form, etwa die Gänge und Klassen in der Kunstakademie Düsseldorf vorstellen, hat der Kepos im Gegensatz dazu eine organische, parataktische Form: Um einen grossen zentralen Raum, vielleicht auch einem Oval, sind im Rund, möglicherweise auch auf Emporen, kleinere Einzel- und Gruppenarbeitsräume, Studios und AV-Kojen angeordnet. In der Mitte des zentralen, geräumigen Ovals steht ein runder Tisch.

Eine ungehinderte Fluktuation im lateralen Wechselspiel der Beziehungen wird so ermöglicht und angeregt. Der Wechsel zwischen Momenten der Teilnahme und des Rückzugs, Austausch und konzentrierter Arbeit ist immerzu möglich.

Übergang: Präsenz und Spontaneität in der Bezugnahme

Das spontane Erlebnis, die Geistesgegenwart, das gleichsam schwebende, offene Potenzial und die Präsenz der Bezugnahme, der Stehgreif, das Impromptu – sind charakteristisch für die transdiziplinäre Athmosphäre. Die Anklänge sind weniger strukturell oder modular vorgegeben, sondern in erster Linie getragen durch die – formal gestützten – Spielräume der Persönlichkeiten. Die Berufung der Lehrenden ist wesentlich: Eine Geistesgegenwart der Verweis- und Bezugsmöglichkeiten müssten diese in der eigenen Arbeit schon weitgehend gepflegt und entwickelt haben.

Sprachspiel

Die Sprache ist das elementare Medium der Verknüpfung und Begleitung der Künste im kepos. Eben weniger in einer akademischen und hermeneutischen Form der Erklärung und Deutung, sondern als geistiges Spiel im Umkreisen oder Übergang. Das Gespräch als Form des gemeinsamen Sprachspiels ist essentiell. Im Rahmen des Kepos erhält das Gespräch eine besondere Aufmerksamkeit. Entwicklung, Experiment und Übung versprechen hierbei ermutigende Erlebnisse. Dass man sich etwa von einem Gedanken selbst überraschen lassen könne, wie etwa von Heinricht von Kleist in „Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“ beschrieben, ist auch auf das Gespräch in grösserer Runde übertragbar.

Im Sinne einer Pflege des Sprachspiels sind auch Traditionen expliziter Übung, wie beim talmudischen oder sokratischen Gespräch, wichtige Orientierungen. Der runde Tisch im Zentrum des kepos steht, in Funktion wie Symbolik der auch anarchischen Situation, ohne Vorsitz, für die tragende Bedeutung und Entwicklung des Gesprächs.

2 – Historisches Jetzt und Erinnerungskunst

„Nur unser Zeitbegriff lässt uns das jüngste Gericht so nennen, eigentlich ist es ein Standrecht.“ Dieser – zunächst etwas rätselhafte – Satz Kafkas, beschreibt in denkbar kürzester Form unterschiedliche Ausprägungen des Erlebens von Zeit und Historie im Zusammenhang mit Ausprägungen einer ethischen Musikalität. Auch Walter Benjamin erinnert mit Begriffen wie Jetztzeit oder erfüllte Zeit an eine Kultur der lebendigen Anverwandlung von Vergangenem wie Zukünftigem. Mit dem Bild vom Standrecht betont Kafka die hohe Präsenz von Verantwortlichkeit in der Kontraktion von Zeit und Teilnahme in jedem unhintergehbaren Augenblick des unbedingt Einzelnen.

Mit unser[em] Zeitbegriff dagegen beschreibt er die hintergründige Kontinuität einer linearen Zeit in den verschiedenen Gestalten, von der christlichen Eschatologie, über die Geschichtsphilosophie Hegels wie Marx, ja auch dem „tausendjährigen Reich“ der faschistischen Ideologie bis hin zu unseren zeitgenössischen Beweggründen. Die Unhintergehbarkeit des Augenblicks wird von dem Gewicht der Projekton überformt. Das Individuum wird zum Mittel und Zweck, gerät in den Mahlstrom der grossen Geschichts- und Utilitaritätsmaschienen oder lebt in dem Gefühl des eigentlich-immer-erst-kommenden. Das Eigenste, die geheimnisvolle Intuition einer ethischen Musikalität im unermesslichen Augenblick der Teilnahme, wird verdrängt.

Nun sind die ja Momente der Bezugnahme in den Künsten zumeist auch historisch. Im Bild der eben mit Benjamin und Kafka angedeuteten Musikalität der Präsenz aber, erscheinen diese weniger historisierend, im Gefühl der Distanz, sondern gleichsam als Wiederholung (Kierkegaard) in der Anverwandlung oder Aktualisierung, als immer wieder neu Erlebbares, ja Eigenstes – in bildender Aneignung.

In der fragilen Anreicherung der Bezüge an einem künstlerischen Ort, in einer wachsenden Atmosphäre der Vergegenwärtigung im Zueinander von Archiv-Elementen im Bild einer geistigen Wunderkammer etwa – und dem Umfeld der Persönlichkeiten, mag so, gleichsam als „soziale Plastik“, ein Ort der Tradierbarkeit als Form einer Erinnerungskunst entstehen.

Weiterhin mag sich eine besondere Form der Ermutigung einstellen: Die Genres und Zuschreibungen, Philosophie, Religion und Kunst, griechische Philosophie und jüdische Prophetie, islamische Mystik, chinesische und indische Philosophie bis hin zu animistischen Formen – verloren immer mehr ihre begriffliche Zuordnung und Abgrenzung; wiederkehrende Motive erscheinen, gleichsam horizontal oder quer zu den Kategorien, in mäandernden Bezugsrahmen nach Familienähnlichkeiten, Idealtypen, Mentalitätsgeschichten und Geschmackrichtungen des Geistes. Die künstlerische Arbeit gewinnt zunehmend in der Ermutigung, im Erlebnis der Wiederaufnahme, der Zusammenarbeit in jahrtausendealten Perspektiven.

Mit Hilfe eines weitgehend noch unbekannten Philosophen, Franz Kafka möchte ich Ihnen nun den dritten Aspekt einer freien – hier zunächst so genannten – überhistorischen Bezugnahme erläutern.

„Diese ganze Litteratur ist Ansturm gegen die Grenze“ schreibt Kafka im Tagebuch. Mit dem Bild der Grenze weist er auf die Perspektive des Unfassbaren, des Unerklärlichen. Das Nichtwissen ist nicht ein Noch-nicht-wissen, wie in unserem zeitgenössischen, positivistischen Denkgefühl, sondern ein gleichsam ewiges Geheimnis: „Es gibt Fragen, über die wir nicht hinwegkommen könnten, wenn wir nicht von Natur aus von ihnen befreit wären“. So Kafka in den Zürauer Aufzeichnungen.

Das Bild von dem „Ansturm“ gegen die Grenze betont zugleich die leidenschaftliche Ausrichtung auf das Unbestimmbare. Ja gerade diese Perspektive, so Kafka, berge eine besondere Fülle der Erfahrung. Es ist eine Grenze der Erkenntnis nicht aber des Erkennens. In und mit dem Erlebnis der Unüberwindlichkeit eröffnet sich ein Übergangraum, ein „Gebiet“, eine Küste – mit einer geradezu überschäumenden Anbrandung:

„An der Küste ist die Brandung am Stärksten, so eng ist ihr Gebiet und so unüberwindlich.“ Ebenfall aus den Zürauer Notaten.

In vielen bildstarken Stückchen variiert Kafka den ”Umgang“ in dieser Haltung und Perspektive, auch als audrückliche Methodik im Komplement von Unabschliessbarkeit des Denkens und Wahrheitsmöglichkeit:

„Die Sage versucht das Unerklärliche zu erklären, da sie aus einem Wahrheitsgrund kommt, muss sie wieder im Unerklärlichen enden“

Pointiert beschreibt Walter Benjamin diese komplementäre Methodik von Umspielen, Wahrnehmung und Unabschliessbarkeit: Wahrheit sei „nicht Enthüllung die das Geheimnis vernichte, sondern Offenbarung die ihm gerecht werde.“

Die Rolle, die Kafka der Kunst in diesem „Verhältnis zum Verhältnis“ (Kierkegaard) beimisst, ist für seine Vorstellung einer neuen Form einer Kabbalah, das heisst einer offenen Form der Überlieferung, tragend –mit Blick auf die für ihn essentielle Frage nach Verantwortungsgefühl, ethischer Musikalität und Herzensbildung.

»Die Kunst fliegt um die Wahrheit, aber mit der entschiedenen Absicht sich nicht zu verbrennen. Ihre Fähigkeit besteht darin, in der dunklen Leere einen Ort zu finden, wo der Strahl des Lichts, ohne das dies vorher zu erkennen gewesen wäre, kraftvoll aufgefangen werden kann.«

Schlussbetrachtung: Tradierbarkeit und Künstlerarchiv

„Nichts ist wahr, alles ist erlaubt …“ Mit dieser wiederkehrenden Formel beschreibt Nietzsche ein Grunderlebnis der anbrechenden Moderne. Die Erosion der autoritativen Traditionen erbrachte die Errungenschaft des Pluralismus, zugleich aber auch eine gewisse Leere und die Substitute des Utilitären, ökonomischen, des sozial-darwinistischen, des ratioiden Positivismus (Musil). Einen verborgenen, mit nur einem Firnis des Humanen überzogenen Nihilismus.

Es ist wohl das eigentliche, gemeinsame Projekt herausragender Persönlichkeiten der vergangenen zwei Jahrhunderte, wie Hölderlin, Heine, Nietzsche, Arendt, Musil, Simone Weil und Franz Kafka, das dringlichste Problem, die Frage zu stellen: wie mit dem Gewinn der Pluralität in der Moderne und der Entkräftung der kanonischen Traditionen eine – nunmehr – offene Form der Orientierung und ethischen Musikalität vorstellbar sei. Die Zeit festgeschriebener, verfügter und dogmatischer Wahrheiten scheint überwunden. Die Herausforderung aber einer ethischen wie ästhetischen Musikalität – als Agens des Umspielens von »Wahrheit«, in der Form einer offenen Überlieferung, schwebte diesen korrespondierenden Geistern – zum Teil ja inmitten der Grosskatastrophen der Moderne – vor Augen: Kafka, so Walter Benjamin, habe die „Wahrheit preisgeben müssen um die Tradierbarkeit zu retten“.

Der kepos ist als Ort des Lernens zugleich auch Ort eines Experiments, ein Umfeld zur Eprobung und vielleicht gar Begründung einer neuen, offenen Form der Tradierbarkeit. In der Form der drei soeben beschriebenen Aspekte der Bezugnahme, der Spontaneität im Übergreifen, der Erinnerungskunst und künstlerischen Fassung einer „docta Ignorantia“, wäre dieser Ort des Lernens und künstlerischer Produktion zugleich auch Modell einer so fragilen wie verdichteten Form der Anreicherung, Ansammlung und Entwicklung im Sinne einer offenen Überlieferung. Ein offenes „künstlerarchiv“, eine geistige Wunderkammer in enger Verbindung zu künstlerischer Produktion – auch als Entwicklungsort und Experimentierfeld einer auch gesellschaftlichen Perspektive.

Für die beteiligten Artisten mag sich so auch eine eher intrinsische Ermutigung eröffnen – in dem Erlebnis von Anknüpfung, offener Kontinuität und Teilnahme. Eine gewisses Maß an Immunisierung gar, ein wenig Ataraxie … gegenüber den allgegenwärtigen Depravationen, etwa infolge der wachsenden Marktförmigkeit des Betriebs? Möglich, dass die Kunst in einer so entschlossenen wie musikalischen Gestaltung der Bezugnahme an Bedeutung und gesellschaftlichem Gewicht gewänne, auch politisch maßgebend sein könne, ohne sich politisch zu gebärden.

Geld kann zwar eine Menge Probleme lösen, aber da wo kein Geld ist, müssen Ideen her. Und weil sie langfristig angelegt sind und auf menschlichen Beziehungen beruhen, sind manche Maßnahmen – wie ein unmittelbarer Wissenstransfer oder eine e ziente Netzwerkbündelung – für bildende KünstlerInnen deutlich e zienter als eine reine monetäre Unterstützung. Die Podiumsdiskussion will innovative Methoden der individuellen Künstlerförderung zur Diskussion stellen und eruieren, wie eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von KünstlerInnen mit wenig finanziellen Ressourcen möglich ist.

27. Oktober 2017 in der Zukunftsakademie NRW, Bochum

Gäste

Wolfram Lakaszus (Bildender Künstler),

Julia Malcherek (Kulturbüro Rheinland-Pfalz),

Jun.-Prof. Dr. Ulli Seegers (Institut für Kunstgeschichte der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)

Moderation: Dr. Emmanuel Mir

Ob die Ausübung von Kunst sich überhaupt lehren und lernen lässt, wird schon seit längerer Zeit kontrovers diskutiert. Mit der europäischen Vereinheitlichung der Hochschulabschlüssen (Stichwort: Pisa) und dem verstärkten Eindringen von wirtschaftlichen Inhalten in ihren Lehrplänen (Stichwort: Professionalisierung), müssen die Kunsthochschulen ihre Ziel und Aufgaben neu definieren. Vor dem Hintergrund eines nie dagewesenen Kunststudieren-Hypes hinterfragt die Podiumsdiskussion die Strukturen und Methoden der künstlerischen Ausbildung und blickt in ihrer Zukunft.

6. Oktober 2017 im Westfälischen Kunstverein, Münster

Gäste:

Susanne Hegmann (Vorstand

Deutscher Künstlerbund, Künstlerin)

Stefan Hölscher (Kunstakademie Münster)

Prof. Stephan Schneider (HBK Essen)

Moderation: Dr. Emmanuel Mir

Wolfgang Ullrich prognostiziert ein Schisma in der Kunstwelt. Und sorgt sich um die Kinder und um die Kunst, die »Zwischen Deko und Diskurs« steht.

Wir dürfen keinen Rosenkrieg erwarten, eher einen kalten Krieg, sagt Ullrich in seinem Essay, der im Juli bei Perlentaucher veröffentlicht wurde. Einen kalten Krieg zwischen einer Kunst, die dem Kunstmarkt gefällt und von ihm auf Messen genährt wird und einer Kunst, die den Kuratoren gefällt und von ihnen auf Documentas und Biennalen genährt wird. Kunstmarktkunst ist für Ullrich »Dekor«, Kuratorenkunst »Diskurs«. Neben diesen Unterscheidungen, zur Einfachheit mal das »Hübsche« und das »Politische« genannt, gibt es aber noch jede Menge andere Kunst. Kunst, um die man sich Sorgen machen muss, wenn auch die »Kinder«, sprich die Kunststudenten, nur noch in Schulen gehen können, wo entweder das Hübsche oder das Politische gelehrt wird. Die Zwecke widersprechen sich, so eine These Ullrichs und ein wichtiger Trennungsgrund: Hübsche Kunst wird nicht von Kuratoren gezeigt und politische Kunst darf, wenn sie von Kuratoren gezeigt werden will, nicht monetär erfolgreich sein. Am besten, man hat überhaupt kein Objekt mehr, das sich jemand über ein Sofa in ein Zollfreilager stellen könnte, sondern eine Performance. Oder einen Workshop. Oder eine Installation, die Seiten eines Gesetzestextes ausdruckt. Jedenfalls nichts Hübsches.

Was die beiden entzweiten Eheleute eint ist Zweckgebundenheit. Sowohl das Hübsche als auch das Politische haben einen Zweck, der jenseits des Werkes liegt und grundlegend für ihre Bewertung ist: Das Hübsche wird gekauft und wird dadurch erst hübsch und das Politische ist kritisch und wird dadurch erst politisch. Man macht Kunst, um etwas Anderes auszusagen. Das ist die These hinter diesen Verwertungsmechanismen, aussagelose Kunst ist keine Kunst und auch kein Statussymbol, das seine symbolische Macht im Preis besitzt, der »Wert« ebenso suggeriert wie »Geschmack« und aus ähnlichen Gründen erworben wird wie ein Mid-Century Möbel. Was bei dieser Zuspitzung auf der Kunstweltstrecke bleibt, da weder hübsch/kommerziell noch politisch/kritisch ist etwas, was Ullrich »autonome Kunst« nennt: Kunst, die Kunst sein will. Nicht ein Kommentar über die Gesellschaft, nicht ein glattpoliertes Verkaufsschild als Eintrittskarte bei Galerien. Das Hübsche und das Politische kann nach »kunstexternen Kriterien« beurteilt werden, also Geld oder Diskursmacht, autonome Kunst kann das nicht. Und das – da stimme ich Ullrich zu – ist das Problem. Ein Problem, für das man unter anderem das Vakuum der Kunstkritik verantwortlich machen könnte. Sie kommt schlicht nicht mehr vor, Fragen der Qualität scheinen nicht mehr verhandelbar zu sein. Wenn es weder einen privaten noch einen öffentlichen Raum für Kritik gibt und Kunstkritiker nur noch Kunstredner für Ausstellungseröffnungen sind, da das die einzig existente Einnahmequelle bleibt, wer würde es wagen, den Kunstbegriff exklusiv zu verwenden? Wenn »kunstexterne« Kriterien bei der Beurteilung von Kunst wichtiger werden, braucht man auch niemanden mehr, der Kunst kennt, es reicht, wenn man Zahlen lesen und Kontexte rekapitulieren kann.

Autonomie

Aber der Begriff der »autonomen Kunst« ist ebenfalls ein Problem. Der Blog artistunderground, der sich ausführlich mit Ullrichs Thesen auseinandersetzt, definiert »autonome Kunst« als etwas, was den Kriterien und Terminologien der Kunstwelt nicht entspricht und letztlich eine andere »Autonomie« meint als Ullrich, dessen KunstKunst ja durchaus Kriterien und Begriffe entwickelt hat, bis hin zu idiosynkratischen Selbstbespiegelungen. Und auch Ullrichs »autonome Kunst« kennt Kontexte: Sich selbst und das, wozu man sich in Referenz stellt. Dennoch: keine Kunst ist autonom, auch wenn sie es gerne von sich behauptet. Autonomie ist das Reinheitsgebot, das nicht existiert. Kunstintern und Kunstextern lassen sich nicht trennen. Das wusste schon G. W. F. Hegel:

»Dass reine Form als ästhetische Universalsprache funktioniert, ist allerdings von Anfang an nicht unbestritten geblieben. (…) Hegel sah, dass es keine Formen geben könnte, die nicht selbst auch gesellschaftliche Gehalte, also partikulare Inhalte mitführen würden. Deswegen wurde die Entwicklung der Kunst für ihn zu einem zunehmenden Vergeistigungsprozess. Weil bestimmte Objekte niemals wirklich universal sein könnten, sollte die Kunst ihren Anspruch ändern: Sie sollte selbst begrifflich werden.« (1)

Arthur C. Danto griff in seiner Analyse der Konzeptkunst auf diese Gedanken zurück und legte seiner Kritik ein ähnliches Schisma zugrunde wie Ullrich: Geht es hier um das Hübsche und das Politische, ging es Danto in seinem Buch Das Fortleben in der Kunst (2) um das Hübsche und das Konzeptionelle (3). Danto war es, der sagte, Kunst ist dann Kunst, wenn die Kunstwelt zustimmt. Nur meinte er damals primär die Kritiker, nicht den Markt. Er sagte aber auch, Kunst ist Kunst, wenn sie Referenz zulässt und »aboutness« (4). Doch dieses »Über« ist weder erschöpfend noch exklusiv, oder um es mit Ad Reinhardt zu sagen:

»Die Kosmologie der Kunst ist nicht Kosmologie.

Die Psychologie der Kunst ist nicht Psychologie.

Die Philosophie der Kunst ist nicht Philosophie.

Die Geschichte der Kunst ist nicht Geschichte.

Kunst in der Geschichte ist nicht Geschichte.

Die Bedeutung der Kunst ist nicht Bedeutung.

Die Moralität der Kunst ist nicht Moralität.

(…)

Dionysische Plumpheit in der Kunst ist dionysische Plumpheit.

(…)

Kunst in der Kunst ist Kunst.Das Ende der Kunst ist Kunst als Kunst.

Das Ende der Kunst ist nicht das Ende.« (5)

Diesen Gedanken nimmt auch Johan Frederik Hartle in seinem Artikel auf, der in der 5-teiligen Reihe »Was ist gute Kunst. Qualität, Kriterien, Kritik« 2010 im leider eigestellten Artnet Magazin erschienen ist. Er ist auf der Suche nach einer »reflexive(n) Kunst (…), die durch die Unmöglichkeit der Form hindurch argumentiert« und an Qualität gewinnt, »indem sie sich performativ zu Voraussetzungen, Erwartungen und geschichtlichem Kontext verh(hält) und damit den Standard festleg(t), wie sie überhaupt bewertet werden (kann). Eine gute Arbeit legt ihre eigenen Kriterien fest.« (6) Das ist sicher nur eine Herangehensweise an Kritik. Aber eine, die ich nur unterstützen kann und in der Zusammenschau von Reflexion und Form letztlich das vereint, was Ullrich in Zukunft auseinanderbrechen sieht.

Trennung?

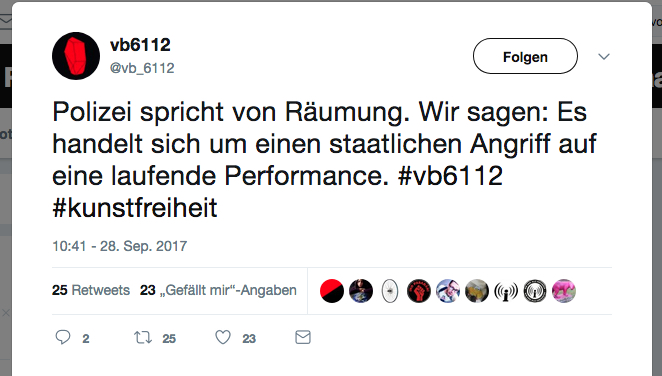

Dennoch glaube ich, da wird sich nichts trennen. Beide Seiten brauchen den Dachbegriff Kunst, um operieren zu können. Kunst war und ist als Kollektivsingular extrem dehnbar und kann vieles subsumieren, ohne anderes ausschließen zu müssen. Zuletzt vielleicht sogar eine »soziale Plastik«, die sich bei der Besetzung der Volksbühne als »transmediale Theaterinszenierung« auf die Kunstfreiheit berief:

Aber konkrete Lebensstile sind Hegel zufolge nicht das Ziel, sondern das Problem der Kunst. Jeder Mensch ist eine soziale Plastik. Und manche machen sogar Kunst. Dekor, Diskurs und Autonomie ebenso wie Theater, Design und Innenarchitektur: Alles KANN Kunst sein. Aber kein Künstler muss alles können. Doch es gibt Kriterien für die Qualität von Kunst. Wenden wir sie an.

(1) Johan Frederik Harte, Was ist gute Kunst? Qualität, Kriterien, Kritik (3), in: artet Magazin 13.3.2010.

(2) Vgl. Arthur C. Danto, Das Fortleben der Kunst, München 2000.

(3) Vgl. Johan Frederik Harte, Was ist gute Kunst? Qualität, Kriterien, Kritik (3), in: artet Magazin 13.3.2010.

(4) Michael Hauskeller, Was ist Kunst? Positionen der Ästhetik von Platon bis Danto, München 1998, S. 100.

(5) Zitiert nach: https://bersarin.wordpress.com/2013/10/29/was-macht-ein-kunstwerk-zu-einem-kunstwerk-zum-tode-von-arthur-c-danto/ (Aufruf 31.10.17).

(6) Johan Frederik Harte, Was ist gute Kunst? Qualität, Kriterien, Kritik (3), in: artet Magazin 13.3.2010.

Münster empört sich über das LWL-Logo in Otto Pienes Fassadeninstallation Silberne Frequenz.

»Der Mona Lisa würde man nach einer Restaurierung doch auch keine Coca-Cola-Schärpe umhängen«, so empört sich der Grünen-Bezirksvertreter Dr. Stefan Nonhoff über das, was seit der Neueröffnung an der Südwestecke des Landesmuseums zu sehen ist. Er ist nicht der einzige: Kasper König regte die Initiative »No!Logo« an, die zahlreiche Personen und Positionen »kunstinteressierter Bürger« sammelt, die sich gegen das LWL-Logo in der silbernen Frequenz äußern. Was wird gesagt? Susanne Hegmann zum Beispiel, Mitglied im Vorstand Deutscher Künstlerbund, sagt: »Otto Piene kann nicht gewollt haben, dass der freie Licht- und Schattenverlauf seiner Installation Silberne Frequenz durch ein starres LWL Logo begrenzt wird. Das widerspricht der Auffassung von ZERO fundamental.« Andere Positionen verstehen sich ebenfalls als posthumes zur Seite stehen eines Künstlers, der in seiner Entscheidung für die Integration als altersschwach oder finanziell bedürftig dargestellt wird.

Egal, ob man die Neuauflage der silbernen Frequenz und die Integration des Logos nun gelungen findet oder nicht: Die Anmaßung, im Namen eines gerade verstorbenen Künstlers zu sprechen und eine Werkreinheit zu fordern, die vielem widerspricht, für das Piene und ZERO standen, ist auch keine ästhetische Entscheidung. Der Informationsdienst Kunst meldet in seiner Ausgabe 634, dass »der Vorschlag von Otto Piene (kam), das LWL-Logo zu integrieren«, wie der Museumsdirektor Hermann Arnhold und Skizzen des Künstlers bestätigen. In einem vom Landschaftsverband produzierten Video kurz vor seinem Tod 2014 sagt Piene über das LWL-Logo: »Das gehört doch zur Information. Und die Information wird in diesem Fall künstlerisch gestaltet. Das ist doch prima.« Schon in den 70er Jahren hat sich Nam June Paik in seinem Text Medienplanung für das nachindustrielle Zeitalter mit dem Kunstwert von Informationen auseinandergesetzt. Könnte es nicht sein, dass Piene die Integration des Logos durchaus als einen künstlerischen Prozess, eine »Ausweitung der Kampfzone«, gesehen hat? In seinen Inflatables, den heliumgefüllten Blumen von Fleurs du Mal (1969) oder seinen Sky Events hat er sich ebenfalls bewusst einem Material zugewandt, das man aus der Werbung kennt, wo aufblasbare Säulen und wackelnde Männer auf der Straße als exterritoriale Werbeschilder fungieren. Die Weitung des Blickfelds, die expansive Kraft der Kunst war schon frühes Ziel von Pienes künstlerischem Schaffen. Bereits in Regenbögen und Werken wie Electric Rose (1965) (Abb.2) hat er mit dem Symbolcharakter von Licht experimentiert. Wäre es zu weit gedacht, die Silberne Frequenz als ein Versuch auf die Zeichenhaftigkeit von Licht zu verstehen? Denn das LWL des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe ist zuerst einmal ein Zeichenverband, eine mikrotypografische Aufgabe, der er sich stellte.

Otto Piene, Electric Rose, 1965.

Bei der ganzen Aufregung, die sicher auch den unbenutzten Tagen unseres Sommers geschuldet ist, hatte ich immer wieder denselben Gedanken: Vielleicht wollte Piene genau diese Debatte. Es gibt in der Kunst keine Reinheit und eine wiederhergestellte Würde, wie »NO!Logo« fordern, ist ebenfalls Anmaßung, wenn nicht gar Urheberrechtsverletzung.

Vielleicht ist genau dieser Diskurs, der Essentialisten ärgert, beabsichtigt gewesen: Was ist Werbung, was Kunst im öffentlichen Raum? Und gibt es nicht notwendigerweise Überschneidungen in den zersplitterten Flächen der Stadt? Was unterscheidet den LWL von ZARA? Ist etwas auch dann Werbung, wenn es für einen steuerfinanzierten gemeinnützigen Träger wirbt oder wird mit einem solchen Logo anders umgegangen als mit einem privatwirtschaftlichen? Und was sagt die Altstadtverordnung Münster dazu? Es handelt sich wirklich um eine »Ausweitung der Kampfzone«. Sie verlief bei Houellebecq nur anders. Den lebenslangen Bemühungen Pienes, das Licht in seinen Fähigkeiten und Bedingtheiten kennen zu lernen, wird hier eine neue Ebene zuteil: Licht ist nicht nur Material, es ist Diskursmaterial geworden.